中图分类号:G649.1 文献标识码:A 文章编号:

1673-1573(2016)02-0116-07

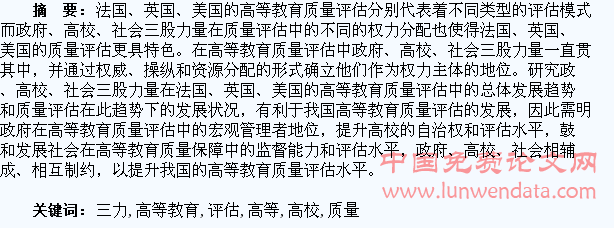

在高等教育水平评估方面,政府、高校、社会这三者分别代表不一样的立场与价值诉求。政府代表着国家意志,主要有两方面的价值诉求:一是社会各项事业进步的领导者,为了达成社会稳定,市场经济如火如荼和教育事业稳步前进,政府通过立法、财政、设立评估机构等宏观调控的方法分配、协调社会成员中各群体的利益;二是作为代表国家利益的权利主体,对高等教育进行干涉与权利渗透。高校倡导争取资源配置的权利,学会评估标准,通过学校自治与大学自我评估达成高等教育水平保障。社会既倡导市场上的经济利益最大化并满足多样化的市场需要,又极力倡导通过社会评估机构争取高校水平评估的权利。在法、英、美近代以来的不同时期,在不同政治、经济和文化进步背景下,政府、高校、社会三股力量的权利制衡在高等教育水平评估中碰撞出异样精彩的火花。

1、政府、高校、社会三角关系的有关理论

美国著名教育学家伯顿?克拉克(Burton R. Clark)将高等教育系统中国家、市场、学术三股力量的制衡与博弈构建成“三角协调模型”,并依据三股力量在高等教育中的权利分配将高等教育管理体制分为欧洲模式、英国模式、美国模式和日本模式。[1]国内学者安心教授则将海外高等教育水平保障模式分为四种基本种类,即以法国作为典型代表的“政府集权模式”;以英国作为典型代表的“政府指导模式”;以美国作为典型代表的“社会自主模式”和以日本作为典型代表的“政府集权与分权的混合模式”。[2]除此之外,国内也有其他学者将西方高等教育品质保障模式分为国内模式、美国模式和英国模式三大类。

在伯顿?克拉克用“三角协调模型”剖析政府权力(政府)、学术权威(大学)和市场(社会)三方相互制衡、此消彼长的矛盾与关系之后,英国高等教育学家加雷斯?威廉斯(Gareth L.Williams)又对伯顿?克拉克“三角协调模式”进行图像化,并把政府、大学、市场的关系分为6种模式(见图1)。

借用加雷斯?威廉斯对高校评估“三角协调模式”的构建,笔者所剖析的法国、英国、美国关于政府、高校、社会在高等教育中的三角关系分别更接近于模式四,即政府作为提供者;模式二,即政府作为监督者;模式三,即政府作为促进者。笔者将结合以上学者对高等教育权力分配的划分来研究政府、高校、社会三股力量在法国、英国、美国高等教育水平评估中的进步总体趋势和水平评估在此趋势下的进步情况与对国内的启示。

2、法国:政府集权模式下的高等教育水平评估

法国是典型的中央集权制国家。早在拿破仑时期,法国政府就对高校的办学权、管理权进行集权管制。二战后,法国极少数高校会进行自我评估,“决定了法国高教评估在早期是大学的一种内部行为,只不过在小范围内针对本校办学的基本状况、学生的成绩和学校整体办学水平等方面进行非系统化的评估”。[3]法国高等教育水平主如果由政府管理下带有政治色彩的机构进行评估,著名学者德巴什(Debbasch)曾批判当时高度集中的中央集权对教育的管制“为保证统一而设计的中央集权,现在变成了一种遏制,它不再有益于革新精神,并大概将它抹杀掉”。[4]政府高度集中的管辖紧急制约高校的自主化、民主化、国际化的进步,也压制了学生、教师参与学校管理的积极性。学生和政府的矛盾一度不可调和,震撼世界的“5月学生风暴”于1968年在法国爆发。在这种背景下,高校极力争取自己自治权,政府于11月颁布的《高等教育方向指导法》提出了“自治、多学科、民主参与”三原则,让高校拥有更多的自主权。随后,1984年法国发生了近代高等教育的第二次重大改革并颁布了《萨瓦里法》,“它的主要为了进一步鼓励大学实行自治”。[5]1999年包含法国在内29个欧洲国家的教育部长签订的《博洛尼亚宣言》进一步强调了“大学的独立与自治,是高等教育与研究系统适应需要变革、社会期望和科学常识进步的能力的保障”。

2007年8月法国颁布的《大学自治法》也为高校进一步争取自治提供了法律保障。至此,法国高校争取到的自治权突出地表目前两个方面:一是国家、社会对于高等教育的权利约束渐渐减弱,二是大学在对内部管理上的权利逐步扩大。[6]在历史不断进步的过程中,虽然高校不断争取到学校的自治权,但仍旧不可以改变法国中央集权的国情,政府仍旧通过繁多、完备的法律和拨款等方法对高校的水平进步进行管理。在高等教育水平评估方面,法国基本处于政府垄断的局面,公众参与度小。

若将法国高等教育水平评估中的三股力量形象化,并结合加雷斯?威廉斯对三股力量的剖析则得到如图2所示的坐标系。政府拥有比高校和社会更多的权力。伴随高校不断争取自治,其在评估中的权力也由H1向着H2、H3渐渐增加。因为社会参与水平评估力度小,所以社会评估的力量也只是由S1向S2、S3缓慢进步。

1984年法国成立国家评估委员会(Comité national d′évaluation,简称CNE),其性质是带有浓厚政治色彩的国家行政组织,政府通过财政拨款,总统直接管理评估委员会等方法达成政府对高等教育水平评估的管制。

2007年,法国成立研究与高等教育水平评鉴局(Agenced’evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur,简称AERES),并完全取代CNE与其他国家评估机构譬如全国大学咨询会(CNU)、国家研究评价委员会(CNER)的活动,成为法国核心的高等教育水平评估机构,其评估结果是政府衡量高校水平与财政拨款的要紧依据,同时也是政府推行宏观管理、增强大学自主权、保障高等教育水平的主要方法。AERES主要分为机构评估部、科研单位评估部、项目和学位评估部三个部门进行评估。评估对象包含高等教育机构、科学合作基金会机构、科研机构和组织等。至此,法国逐步形成了以政府评估为主导,以学校自评为辅的水平评估方法。 虽然法国高校在极力争取自主的背景下拥有了更多的自治权,但在大部分高校自评过程中也体现着政府的主导用途,高校依据政府对水平评估做的测量标准、目的、实行效果的指标进行自我评估和审视自己的办学绩效。学校自评的对象包含教学水平评估、学校进步政策评估、教师教学评估等,而各项评估的结果、数据都将写入自评报告并上交给AERES。

在政府集权模式下的法国高等教育中,政府在高等教育水平评估中充当领导者、立法者、决策者的角色,组织、监督、操控水平评估机构。在逐步增强高校自治权的同时,通过对评估机构的控制与财政拨款等方法以保障高等教育水平,对高校的水平评估进行宏观调控。政府集权下高校教育水平评估优势在于可以统筹规划,统一管理,防止评估机构冗杂、条块分割、各行其是的现象。但过强的集权管理模式下的一元主体导向的水平保障体系存在一些弊病,使得高校在进行自我评估和社会参与评估过程中缺少灵活性、主动性。高校与社会的评估更多是在配合政府工作,使其主体意识淡薄。

3、英国:政府指导模式下的高等教育水平评估

二战之后,英国高等教育侧重大学自治,“政府相信‘大学自治’这一传统准则是处置大学内部事务效果最好的办法,可以最大限度地分配教学资源和保障教学水平”。[7]第三次工业革命的到来、科技的飞速进步与人力资本理论的出现,使得大部分发达国家也加快教育改革的脚步,但相对于其他发达国家的教育改革,英国却少有进步。而且,当时英国时尚一种“有限智商库”理论,这个理论在一定量上制约着英国高等教育的进步。如此的背景下,以罗宾斯为主席的英国高等教育委员会于1963年提交了一份调查报告――《罗宾斯报告》,以解决急切需要解决的教育问题和建议。为了打破当时高等教育机构学术自治,不愿让外部监督机构介入自治的传统,英国在1964年成立了第一个高等教育水平保障机构――学位授与委员会(Council for National Awards,简称CNAA),CNAA的出现将自主颁发学位的权利首次移交给外部结构,标志着英国高等教育结构出现了松动。[8]20世纪80年代将来,“撒切尔主义”(Thatcherism)主张新自由主义的自由市场经济理论成为当时思潮的主流,促进市场力量渐渐渗透到高等教育范围。政府方面也通过颁布各种法案增强对高等教育的监督与指导。

1991年,英国《高等教育改革白皮书》中对于高等教育水平评估体系做了具体的规定,废除CNAA的品质保障工作,至此评估体系包含四个层次:“(1)以高等教育基金委员会(Higher Education Funpng Council,简称HEFC)所代表的政府层面的评估;(2)以高等教育水平委员会(Higher Education Quality Council,简称HEQC)代表大学校长委员会这一英国大学的集体协商组织推行的水平审核;(3)高等学校内部的教育水平管理、教育水平控制和自我评估;(4)以《泰晤士报》刊登的大学排名为典型代表的民间评估”。[9]1997年,英国将HEFC与HEQC合并,成立了高等教育品质保障局(The Quality Assurance Agency for Higher Education,简称QAA),将来QAA成为了英国高等教育水平评估非常重要的机构,其用途包含拟定统一的高等教育水平标准,对高校水平进行标准化评估,公正公布评估结果。

英国是一个特别强调大学自治的国家,大学作为自治体,有较大的自主权,政府对它在行政管理上奉行“支持而不控制”的原则。[10]虽然英国高校较法国而言拥有更多的自治权,但并不是政府对高校放纵自流。英国著名教育家埃里克?阿什比(Eric Ashby)在《科技发达年代的大学教育》一书中针对政府干涉大学的问题作出回话,他觉得:“对大学进行某些干涉,这是必不可免的”。[11]

在英国的高等教育水平评估中,拨款机构(HEFCE)对院校进行科研评估(RAE),政府依据评估结果对高校进行财政拨款;政府鼓励、支持评估中介机构的工作,英国高等教育品质保障局(QAA)在政府的推进之下成立,政府通过各种政策支持、推进、强化QAA的进步;政府还通过颁布法案达成对高等教育的宏观调控,譬如20世纪80年代以来,英国政府陆续拟定了《1988年教育改革法》《高等教育:一个新构造》白皮书(1991)、《迈向2006年方案》等。英国高校为了巩固高度自治的权利,在高校内部打造了健全的水平评估体系和水平管理规范,规定水平保障手段,在拟定课程审批、课程监控、课程设计、课程评估等各程序中都十分注意水平的落实。而QAA则是非官方性的最具权威的中介评估机构,其使命是向学生、学生父母和社会有关人士提供高等教育的水平信息服务,并与其他高等教育机构合作维持和提升高等教育的水平。[12]此外,英国社会方面的评估还包含行业协会的评估,行业协会鉴别医学、工程、会计、法律等专业的毕业生是不是具备执业资格的评估。如《泰晤士报》《金融时报》等大众媒体对水平评估也起着监督和导向有哪些用途。

将英国高等教育水平评估中的三股力量形象化,如图3所示,政府、高校、社会三股力量虽然在相互制衡、相互依靠的水平评估进步过程中存在着此消彼长的关系,但总体的力量进步大致趋于均衡。H1,S1,G1分别朝着H2、H3,S2、S3与G2、G3进步。至此,英国的高等教育水平评估形成了政府指导下高校自评及社会参与评估的格局。

英国和法国政府对评估的管制都体目前政策和拨款上,但法国更体现出中央集权化,这取决于政府对评估机构的主导权和对高校自主权的赋予。相比法国政府集权领导下的高等教育水平评估和美国社会主导模式下的水平评估,英国的高校、政府、社会三股力量对于水平评估的权利分配愈加成比率,既重视了政府在其中的推进用途,也充分发挥和调动了高校与社会的参与度与积极性,看重中介机构、大众媒体的监督导向用途。英国坚持多样化的水平价值观,也存在着多样化的水平评估主体、评估办法、评估标准,虽然如此的权利分配格局存在着缺陷,但总体是比较协调的。 4、美国:社会自主模式下的高等教育水平评估

有学者将美国高等教育水平评估划分为三个阶段:第一阶段从19世纪60年代到20世纪60年代,主如果以高校内部自我监控为主体的早期评估阶段。第二阶段是从20世纪60年代到20世纪90年代,主要以社会中介评估组织参与健全的输入评估阶段。第三阶段是20世纪90年代以来以多元主体一同参与的过程绩效评估阶段。尽管在不一样的阶段,美国高等教育水平评估的主导力量不同,但总体的趋势则是以民间非营利的认证机构评估为主要力量,政府发挥间接、有限有哪些用途,高校自评并将评估结果递交认证机构审核。在美国的高等教育水平评估中,代表社会这股力量的,除去评估机构以外,还有《美国新闻与世界报道》《新闻周刊》等大众媒体的评估,这类媒体每年都会进行一次全美最很大学的评估排序或者其他形式的评估,尽管大众媒体的评估比社会评估这股力量愈加强大,但与新闻评估机构相比,社会评估机构的评估却愈加专业、系统、权威。

1979年,美国国会通过教育部设置的法案规定:联邦政府无权直接管理教育,而州政府享有教育管理权。[13]从20世纪80年代开始,以里根、布什为首的共和党执政时期,也大力推行“小而能政府与大市场”的管理方法。一系列的教育改革背景使得美国联邦政府在高等教育水平评估体系中发挥有限的、间接有哪些用途,其通过认同认证机构、财政拨款、按期修订《高等教育法》等方法对高等教育水平进行宏观调控。而州政府对本州的高等教育的管理则较为直接,通过立法、财政预算等方法管理本州高校的教学。美国的高等学校拥有非常大的自主权利,院校有权不经政府审察自行任命教授,自由挑选学生,并有权从不同途径筹备经费。[14]但在高等教育水平评估方面,高校的自评结果亦需经过认证机构的审核。

真的起核心用途的非盈利、民间的认证机构所发挥有哪些用途“等于其他国家官方管理教育的部门”[15]。美国的高等教育认证规范是其高等教育水平保障体系的核心部分,它是由教育界或者职业界自发组织形成、教育机构推行、打造在高校自评、中介机构按期评估和实地考察基础上的外部同行评审机制。[16]美国是世界上最早拓展教育认证(评估)的国家。美国水平评估机构先后历程了1949年成立的全国认证委员会;1964年成立的区域认证委员会联合会;1994年成立的中学后教育认证机构的认同委员会;1996年成立的高等教育认证委员会。逐步进步和健全的水平评估机构使得原本无序、分散的院校认证逐步走向规范化、合法化。

美国高校高等教育水平评估的一般过程包含:第一,院校提出评估申请。需评估的高校向评估机构提交评估申请,评估机构对高校教学水平或者专业能力进行初步考察,考察合格后该高校获得“基本评估资格”证书。第二,院校自我评估。在评估机构评估之前,学校需对本校的教师水平、教学办法、教学资源、课程设置等方面进行自我评估,并将自评结果反馈给评估机构。第三,专家组实地考察。专家组实地考察的维度较广,除去课程设置、师资力量等方面,考察范围还涉及到学生的实习报告、毕业论文等。第四,提出正式评估结果。专家组在考察之后写出评估报告,并递交给被评估学校核实,被评估学校确定评估报告的数据无误之后,专家组将结果递交给评估机构委员会,并作出最后裁定。第五,按期审察。被评估高校在历程初次评估之后拥有五年的认同证书,在此之后,评估机构在每五至十年对可能存在的问题、上一次评估提出需改进的方面、被投诉的方面进行重点考察。

与法国、英国设立的坐标系不同,在美国的高等教育水平评估中,代表社会的这股力量起着主体地位有哪些用途。伴随时间的推移和经济、文化背景的变迁,三股力量在水平评估中的力量都在逐步增加,如图4所示,从S1向着S2、S3逐步递增,而代表政府和高校的力量也由G1向着G2、G3,H1向着H2、H3逐步增加,只不过以评估机构为主的社会这股力量一直处于最大。

美国高等教育水平评估格局的优势在于,在政府既定的法律内留给高校充足的自治空间。充分发挥市场角逐机制有哪些用途,既看重政府的宏观调控同时也看重市场在微观环境下发挥有哪些用途,通过评估机构这种非政府中介组织形式缓冲联邦政府与高校的矛盾。评估机构能发挥这样用途,在于其自己的特征:(1)评估成员来源广泛,包含政府职员、高校教师、社会代表。(2)站在独立于高校和政府的立场,公正调节并约束两者的关系。[17]评估机构的存在既防止政府对水平评估的权力过度集中也防止了高校的高度自治引起的弊病,成为调节政府与高校关系的“桥梁”。对于美国高等教育水平评估形式有不少可圈可点之处,但也有学者提出质疑,譬如:若所有院校不会被评估机构拒绝,都能获得评估,那评估就失去了意义;同行评估,有包庇之嫌;评估周期过长,需提升评估效率的呼声不断等。[18]

5、启示:政府、高校、社会三股力量协调进步

有学者将中国的高等教育水平评估分为三个阶段:筹备阶段(1978―1984年),启动与试点阶段(1985―1991年),全方位展开与如火如荼阶段(1992年到今天)。

在1985年之前的筹备阶段,国内高等教育水平评估进步缓慢,未有明显效果。

1985―1991年,政府开始看重教育水平评估,并逐步扩大高校的自主权。政府对于高等教育水平评估的管理主要体目前政策的颁布和水平评估的推行和落实上。

1985年政府颁布的文件《中共中央关于教育体制改革的决定》《关于拓展高等工程教育评估研究和试点工作的公告》使得水平评估既有了法律依据,又逐步走向合法化。

1990年国家教委正式颁布了国内自新中国成立以来的第一个关于教育评估的行政法规性专门文件《普通高等学校教育评估暂行规定》,提出打造、完善包含“合格评估”“办学水平评估”和“选优评估”在内的社会主义高等教育评估体系和评估规范。[19]在这一阶段中,国内水平评估主要处于探索中进步、夯实基础的阶段。

1992年到今天,政府颁布的关于水平评估的专门性文件包含1993年的《高等工业学校教学工作评估策略》,1998年的《首批普通高等学校本科教学工作评估推行方法》《关于进一步做好普通高等学校本科教学工作评价的若干建议》,2004年的《教育部关于设立教育部高等教育教学评估中心的公告》《教育部关于下发“教育部高等教育教学评估中心职责任务、管理体制、机构设置和职员编制策略”的公告》,愈加健全的法律规定使国内的高等教育水平评估朝着专业化的方向进步。从1994年到今天,多类型型的具备中介性质的评估机构逐步开始打造并投入运行。

1994年,受国务院学位委员会委托在清华大学成立的“高等学校科研院所学位与研究生教育评估所”则成为了国内高等教育评估中介机构打造的标志。之后,国内各地纷纷成立中介评估机构,其中包含上海成立的上海教育评估院、江苏成立的江苏教育评估院、辽宁成立的辽宁教育评估事务所等,这类机构都带有社会机构的性质。[20]除去中介机构以外,对社会干扰较大的还有从1991年开始,以中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长武书连为代表的中国大学排名研究。 国内对高等教育采取的是中央和省级政府集中统筹管理的方法,但通过剖析法、英、美的评估模式大家可以看到,若国内过分偏重政府在水平评估中有哪些用途,会很难发挥高校和社会两股力量在水平评估中的灵活性,而三股力量协调进步更能提升评估的效率。法、英、美的高等教育水平评估的模式皆是符合本国的政治、经济、文化进步的评估模式。若单纯地对法、英、美的高等教育水平评估的模式照搬照抄不但不可以使国内的水平评估进步,反而会带来不少弊病。结合法、英、美的高等教育水平评估模式的特征和国内国情,国内高等教育水平评估将来发展势头表现为以下三方面。

1. 政府适合放权,鼓励高等教育水平评估朝着学校、政府、社会一同组成的多元水平保障主体方向进步。国内政府在高等教育水平评估中起着主导用途,如此使得政府可以更好地进行宏观调控,防止高校或社会评估过程中自由放纵的弊病。但过度集中的政府权力既削弱了其他主体的评估权利也不可以完全适应社会变化的需要。“从近况来看,虽然除政府以外,高校、社会和市场力量己逐步参与到水平评估中来,但能发挥的评估力不大,也缺少足够的积极性。”[21]高校是内部水平评估的唯一主体,有责任对自己的教学水平进行控制、管理和自我评价,在水平评估方面政府应赋予高校更多的自主权。伴随市场化的不断深入和进步,高校的办学形式也日趋多元化,譬如多途径筹资办学、国有民办、中外合作等方法,假如在水平评估方面政府一家独大,那非常难反映社会多方面的需要。政府应鼓励和积极扶持作为中介机构――社会这股力量的主体,让其参与评价,促进其相互监督,提升评估的公正性、科学性、全方位性。

2. 提升高校水平评估的自主权。政府以行政命令的形式参与到高等教育水平评估中并占据主导地位,而作为被评估主体的高校自己只能处于从属地位,这使得部分高校缺少提高水平管理的内部动力而片面迎合政府评估需要,使得内部和外部水平评估脱节,影响高校水平。在中国高教掌握教育评估分会2011学术年会上,刘尧教授指出,应该以规范规范约束政府权力的随便性,保障高校办学权,明确高校在水平保障中的主体地位。高校是高等教育水平保障的主体,打造健全高校内部水平保障体系是国内高等教育水平保障的势必选择。[22]这就需要高校重视自己在水平评估中的自主权,强调高校的自我评估、自我改进、自我提升、自我规范,建设水平保障机制、提升水平保障能力和形成水平保障文化。

3. 在高等教育水平评估方面,虽然社会这股力量逐步渗透其中,但其并未处于主体、权威的地位。从美国的评估模式可以看到,民间的中介评估从社会和市场的视角出发,不同于政府的政治视角和高校的学术视角反映社会多元的需要。民间评估中介机构通过咨询、调查、研究、监督等方法对高校进行水平评估,可以成为政府和高校评估的非常不错的补充。中介评估机构要成为水平评估的主体之一,就要增强自己权威性、公正性,提高自己评估能力,发挥自己灵活性的优势,以优质的评估取得社会大家的信赖并且为自己争取评估的“市场”。此外,还应加大与政府和高校的合作,争取政府和高校的评估项目,提高我们的可信度,密切关注高校的动态,全方位知道和学会高校信息,提升评估的专业性。

通过与法、英、美的高等教育水平评估模式比较,结合国内的进步国情,大家可以看到,若能明确政府在高等教育水平评估中的宏观管理者地位,提高高校作为高等教育水平评估主体的自治权和评估水平,鼓励和进步社会在高等教育水平保障中的监督能力和评估水平,让三股力量在水平评估中相辅相成、相互制约、相互进步,才可高效地提高国内的高等教育水平评估水平。